Archives BLOG

ご契約までの気になる数字の話

こんにちは!会社のInstagramを

どんどん私物化している山本です(・ω・)ヘヘッ

『外構工事って何からしたらええねん!』

『誰に相談したらええねん!』

『いつ考えたらええねん!』という、

これから外構工事をお考えの方へ、

外構工事の打合せについての

アレコレを語っております。

さて、今回は外構工事のご契約までの

気になる数字のお話をしたいと思います。

『何を伝えればいいんだろう?』の前に、

打合せにどれぐらいの時間かかかるのか、

気になりますよね。

あくまで参考ですが、通常1回の

打合せにかかる時間は1時間前後です。

1時間と聞けば長く感じるかもしれませんが、

ご家族の生活スタイルなど、

プランの参考にさせて頂く雑談から、

絶対ここはこうしたいという強いこだわりまで、

楽しくお話をさせて頂いていると、

あっという間なんですよ😊

2回目以降の打合せについては、

提案させて頂いたプランの説明が中心で、

『ここはこんな感じがいい!』など、

施主様からの修正点・変更点なども

出していただきます。

こちらもあくまで参考ですが、

平均4~5回程度です。

3~4回で大体のプランが決定し、

残りの1回で商材の色を決定するイメージです。

お家のイメージから、似合う色を選んで

プラン・ご提案をさせて頂いておりますが、

最終確認として、カラーサンプルや

商材のサンプルを取り寄せ、

色の決定・確認をして頂いております。

通常、打合せの日から1週間程度、

お時間をいただいております。

プランが混み合っている時期や、

見積りに時間がかかるプランの場合、

また、とっても広い敷地の場合には

2週間程度いただくこともあります。

修正がある場合は、

次のご提案までに1週間程度、

それからまた修正があればまた1週間…

という感じです。

『ローンの審査の為、週末までに欲しい』など、

期日がある場合は

是非、打合せの際にご相談ください。

遅くても、工事着工の2週間前までに

決めていただくことをオススメします!

ご契約後、職人さんの手配や、

材料の手配を行います。

工事完了の期日がある場合、

ご契約までの期間が長引くと、

工事の内容によっては専門の職人さんが

必要となるため、ご希望の期日までに

工事が完了できない可能性があります。

最後にいちばん気になる数字のお話ですが、

ここまでに発生する費用は

無料となっております☺

打合せに関わる数字の疑問、解決できましたか?

新築工事の場合、お家のアレコレを

決めるのに時間がない!!と

外構工事のことまでなかなか考える

余裕がないんですよね…。

しかし!

ご契約までにかかる時間を逆算すると

結構早めに考えないといけないことだと

思っていただけたら幸いです✨

常緑樹とは?シンボルツリーに常緑樹を植えよう!

植物には、常緑樹(じょうりょくじゅ)と落葉樹(らくようじゅ)があります。

外構工事・庭造りをするうえで、どちらをどのように植栽するかで印象は変わります。

今回は、庭に植えたくなるような常緑樹の魅力をお伝えします。

暑くても、寒くても、葉をほとんど落とさず

一年中美しい葉を楽しめる樹木を常緑樹といいます。

反対に、落葉樹は冬頃にすべての葉を落とし休眠する樹木です。

落葉樹にはない常緑樹ならではの魅力がたくさんあり

季節の変化に大きく左右されず、景観が変わりにくいので

庭の雰囲気を安定させることができます。

常緑樹は、広葉樹と針葉樹の2つに大別でき

暑さや乾燥に強く丈夫なものが多いです。

代表的なものでいうと、「シマトネリコ」「オリーブ」「コニファー」「松」があります。

ちなみに、観葉植物のほとんどはこの常緑樹です。

常緑といっても、1~3年ほどかけて、古い葉を落とし

新しい葉へ、生え変わりながら成長していきます。

そのため、少しずつ葉を落としていくので、少しずつ掃除をする必要があります。

それに対して落葉樹は一度にすべての葉を落とすので

冬にすべての落ち葉を掃除しなくてはなりません。

つまり常緑樹も落葉樹も掃除は必要で

常緑所は定期的に、落葉樹は一度にすべて掃除をするというイメージです。

・一年中葉を茂らせているため目隠しになる。

・緑を楽しみながら果実も楽しめる果樹もある。

・常に緑を保てるため景観が崩れない。

落葉樹に比べて、葉が硬質で緑が強いものが多く

しっかりとした存在感を与えてくれます。

常緑樹にも紅葉したり果実をつける樹種があり

落葉樹のように季節感を出せるものがあります。

代表的なものでいうと「常緑ヤマボウシ」「レモン」「フェイジョア」があります。

掃除する手間が少ないのも魅力の一つです。

常緑樹の特徴と庭木としての魅力をお伝えしました。

奥村オススメの樹種4選

・オリーブ

・常緑ヤマボウシ

・フェイジョア

・紅花トキワマンサク

詳しい魅力は、

今後お伝えしていきますので

是非ご期待ください!

強くてしっかり者の常緑樹を是非楽しんでみてください。

いざ!外構工事の打合せに挑む!! でも、何を用意して行ったらいいの?

『外構工事の打合せに必要な書類って何?』

今回はそんな疑問に答えていきたいと思います!

配置図とは

建物の配置や、敷地との位置関係を示した図面です。

配置図には、建物の寸法や敷地の広さなど

外構工事の計画に、必要な情報がたくさん詰まっています。

私たちは配置図を見て

『どのサイズのカーポートを設置するか』

『門柱の位置はここがいいかな』と

外構工事のプランをしていきます。

つまり、外構工事の打合せにはとっっっても

大事な図面なんです。

平面図とは

各階の床面から一定の高さの

水平断面を図面化したものです。

なんだか難しいので、簡単に言うと

建物の1階、2階、(又は3階)を

上から見た図面と思ってください。

『外構工事にどうして建物の平面図がいるの?』

と思われそうですが

お部屋の配置を知ることで

建物の外に出たときの動線を見ることが出来ます。

生活をされる施主様の動線を意識して

外構工事の計画をすることで

ストレスなく

さらには快適に過ごせるようになるんです。

立面図とは

住宅を横から見た投影図です。

つまり、建物の外観デザインや

窓・フロアレベル・屋根の高さや形状などが

分かる図面です。

立面図をご用意いただきたいのは

特にテラス屋根を検討されている方や

デッキを検討されている施主様です。

窓の高さによっては

標準の高さのテラス屋根では

サッシやシャッターボックスに

当たってしまうことがあり

窓の位置の確認が必要になります。

また、デッキを設置する場合は

室内から出来るだけ段差をなくして

設置することが多いので、サッシの高さ

また、フロアレベルの確認が必要になってきます。

それ以外にも

窓の近くにカーポートを設置する場合

窓の高さや開き方を確認しておかないと

カーポートの屋根が邪魔で窓が開かない…

なんて事も。

外構工事は建物以外の部分を計画するので

立面図は必要ないと思われがちですが

実はこれもとっても大切な図面です。

外構工事の計画で

使用材料の色を決めるとき

住宅の雰囲気に合うようにプランをします。

特にカーポートやテラス屋根、フェンスは

住宅のサッシの色に合せることで

統一感が増すため

見た目を整えるために必要な資料です。

普段の生活の中ではなかなか目にすることのない

建築の図面は、一つ一つに名前がついていても

馴染みがないので

どの図面が必要かわかりにくいんですよね…。

私もこの仕事を始めるまで

図面の名前なんて全然知りませんでした。

必要な図面とその理由を知り

細かい部分まで確認をして

計画をしていることを知っていただき

安心してお任せいただければ幸いです。

上に挙げた図面は

必ずしも揃っていなければ

いけないわけではありません。

リフォーム工事の場合は

図面がない場合も多く

実際に現地で現場調査をさせて頂きます。

新築外構工事についても

周辺の環境、道路の広さ、高低差などなど

現場調査をした上で

プラン・提案をさせて頂いておりますので

ご安心ください☺

外構工事における目隠しフェンス設置のポイント

「道路やお隣からの視線を遮りたい」

「せっかくのお庭、プライバシーを確保して活用したい」

とお考えの方へ

今回は目隠しフェンスとはなにか?

と設置の際のポイントをいくつかご紹介します。

目隠しフェンスとは

外部からの目線を遮るための背が高いフェンスです。

道路やお隣さんからの目線を遮るため

道路との境界沿いや、隣地との境界沿いに設置したり

玄関の足元を隠すため、玄関先にも設置することがあります。

フェンスの素材は

アルミ材のフェンスが主流です。

縦・横のラインやルーバータイプなどがあります。

色味ももアルミ色から木目調まで

幅広いラインナップがあるので、

外観や好みに合わせて選ぶことができます。

他には、スチール製のものや

竹垣フェンス・木製フェンスなどの

自然素材を使ったものもあります。

デザイン性・耐久性・コストなど

ライフスタイルにあわせて選択しましょう。

「目線を遮りたいから

フェンスは出来るだけ背の高いものを設置したい」

といったご要望をいただくことがありますが

フェンスの高さを設定する際は様々な検討事項があります。

「せっかく設置したのに、目線が遮れていない…」

「高くし過ぎて日当たりが悪くなってしまった…」

「圧迫感が出てしまいお庭が狭く感じてしまう…」

なんてことにならないように、

ポイントを押さえて高さを決めていきましょう。

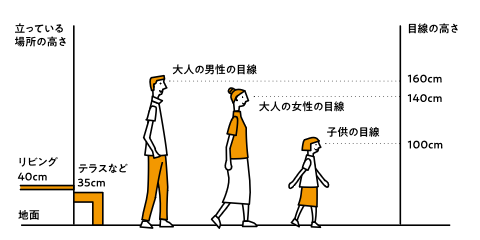

まずは、視線の高さを知る必要があります。

自分の目線の高さを知っておきましょう。

次に、家の『どこで』『何を』しているときなのか?

目線の高さは生活の中で常に変化しています。

キッチンで、料理しているときや

ダイニングで、食事をしているとき

リビングで、ソファに座ってくつろいでいるとき、等々…。

目線が気になる状況を把握することで

適切なフェンスの高さを決めることが出来ます。

同時に、住まいの建物高さ

道路面や隣地の高さにも影響を受けるので

併せて確認が必要です。

また、防犯の観点からいうと

あまり高すぎるフェンスはオススメできません。

もしも、敷地内に侵入者がいた際に

外から敷地内が全く見えないとなると

侵入された際の死角になる恐れがあります。

隣地との境界に設置する際は

お隣さんへの配慮も必要です。

設置場所・フェンスの種類によっては

お隣さんの日当たりを遮ってしまったり

風通しが悪くなってしまうことも。

良い近隣関係を構築するためにも

お隣さんへの配慮もとても重要なポイントです。

フェンスを設置する際は

目的を明確化し、状況にあったフェンスを選ぶことが大切です。

ちなみに、木目調のフェンスはグリーンとの相性が抜群です。

植栽と組み合わせてしっかりプランニングすることで

『機能的でデザイン性も高い目隠しフェンス』

を設置することが出来ますよ。

適切に設置することで

プライベートをしっかり確保することができ

家で過ごす時間が増えてきている今

有意義な「おうち時間」を過ごせるのではないでしょうか。

外構工事で失敗しないための適切な打合せのタイミング

マイホームの建築、外構工事を検討している方へ

「どのタイミングで外構のことを考えるべき?」

「住宅のことでいっぱいで外構は後回しになっている…」

「外構をどのようにすればいいのか分からない…」

「外構のことを誰に相談したらいいのかわからない…」

このような、お悩みはないでしょうか。

今回は、外構の打合せを

スタートするタイミングはいつがいいのかをお話します。

ライト造園にご依頼頂いた場合の

お問合せ~外構工事着手までの流れを

簡単にご紹介します。(一般的な新築住宅の場合)

お客様から、お問合せや外構プランの依頼を頂いた場合

まずは【現地へご訪問・現地調査・ヒアリング】を行います。

建築工事と外構工事は

とても密接な関係にあるため

一度、建築図面をお預かりします。

社内での設計検証と訂正を経て

【プラン図・お見積りの作成】をします。

そこから、お客様に1回目の【プレゼンテーション】をします。

現地調査からプレゼンテーションまで

1週間~2週間程、お時間をいただきます。

初回のプレゼンでお客様からの概ねの信頼を頂ければ

その後は、1週間程の間隔で打合せを重ね

デザイン更新を2~3回程度行い

【外構プランの確定→契約→実施設計→着工】という流れになります。

つまり、お問合せ→着工まで

最短で1ヶ月半~2ヶ月くらいは必要です。

ライト造園では

「遅くても工事を始めようとする2ヶ月前には私たちにご相談ください」

と、お伝えしています。

2ヶ月前というのは

あくまで最低限の期間になりますので

可能な限り早めにお問合せください。

時間に余裕をもって

プランニングをスタートしましょう!

「どんなお家であっても、外構工事を着工する

2~3ヶ月前に外構デザインを依頼すれば、それでいいのか?」

について、実際にあったエピソードをお話します。

「このたびマイホームを新築し、外構に取り掛かりたいのですが…」

と弊社にお問合せ下さったA様のお話です。

A様は

予算300万円の範囲内で、よりよい外構デザインの家にしたい

とご希望でした。

お問合せいただいたのは建物完成の4ヶ月前です。

先ほどの話からすると、余裕のあるタイミングです。

ですが、現地調査に行くと困惑してしまいました。

「もっと早くライト造園に相談してもらいたかった…!」

A様邸の土地は

隣地境界線から建物までの距離が近く

土地に高低差もあったため

擁壁(斜面の崩壊を防ぐための土留め)

が必要な敷地でした。

が、擁壁が作られていない状態で建築工事が進んでいて

斜面ぎりぎりの位置で家がほとんど完成している段階でした。

そのタイミングから擁壁を作るにも

現場状況から、重機を使った作業や

安全を確保しながら、余裕をもって施工するということが

非常に難しい状態でした。

強度的・法的にはクリアされていました。

ですが、このような建築工事のすすめ方は

お客様の大事な家を請け負って建築する人間としては?

と、住宅会社の担当者に疑問が残るような出来事でした。

「ハウスメーカーの着手前にご相談いただいていたら」

と思いましたが、すでに「後の祭り」。

弊社で出来る限りの仕事をし最善を尽くすのみ!でした。

結果的には、無事にきちんとした擁壁は出来ましたが

工法・施工手順が限定されたことにより費用が掛かり

A様には余計なご負担となってしまいました。

A様のエピソードは、滅多にない極端な出来事です。

多くのハウスメーカーさんや住宅会社さんは

良心的にお客様に対応される会社がほとんどなので

安心してもらっていいか思います。

弊社が普段からお付き合いさせていただいている

ハウスメーカーのご担当者様は

敷地に高低差がある場合や、いびつな形状だったりする場合は

住宅の設計段階であらかじめ弊社にご相談していただくことが多いです。

それは、アプローチ・駐車スペース・防犯プライバシー確保

また近隣地域との調和や

暮らしやすさと美観を両立するデザイン

建築事業全体のコストパフォーマンス(外構造成を含めた)

などを検討するため、外構計画を含めて

建物の配置や高さ設定、事業計画を決めていくことが重要だからです。

もし、あなたのハウスメーカー担当者様が

あまり外構の話に乗り気でない場合は

お早めに弊社にご相談下さい。

特に敷地に高低差がある場合や

変形地の場合のデザインは、ライト造園の大得意です。

建物の配置や高さ設定がとても重要なので

事前に、しっかりと外構について考えましょう。

外構工事でおしゃれな門柱を作ろう!~施工編~

マイホームに合うおしゃれな門柱をご検討中の方必見!!

「住宅の顔」とも言える門柱は

住宅の印象に大きな影響を与えるのでとても大切です。

今回は、『杉板模様のコンクリート門柱』の施工工程をご紹介します。

施工工程の中でも特に重要なポイントを凝縮していくつかお伝えします。

まずは土台となる基礎(ベース)をコンクリートで作り

そこから骨組みとなる鉄筋を組み一体化させます。

仕上がりが単独で立っているものになるので

鉄筋で補強することが不可欠です。

これは、後にひび割れ(クラック)が起こらないようにするという役目もあります。

仕上がりの形に合わせて、型枠を組んでいきます。

今回は、杉板模様のコンクリート門柱なので

杉板を横に張っていきます。

この時、板はしっかり水平に張ることが重要です。

仕上がった時の模様に大きな違いが出てきます。

同時に、インターホン・表札灯の位置を決め

配線管を型枠の外に出しておきます。

型枠にコンクリートを流し込む工程ですが

今回の門柱は、高さ1.6M程なので

ホースを使ってコンクリートを流す

ポンプ車を使用しました。

コンクリートを流し込む際に

空気も一緒に入ってしまうため

「コンクリートバイブレーター」という

道具を使って振動を与え

空気を外に逃がしています。

空気をしっかり外に出さなければ

仕上がりの表面に気泡ができ

穴が空いたようになってしまうので

とても大事な工程です。

コンクリートが固まるまで

1週間~10日間、養生をしておきます。

その後、型枠を外し完成です。

後は、インターホンや、表札・ポストを

取り付けて完成です。

門柱には、今回ご紹介したような

コンクリート門柱の他

石材・タイル張り門柱・左官仕上げ門柱

化粧ブロックを積んで作る門柱等

様々な仕上げがあります。

他にも、アルミメーカーの機能門柱や

中古枕木を使った門柱も人気がありますよ。

ライト造園では、打合せの際に

デザインの好みや、機能面でのご要望等

しっかりとお聞きした上で

住宅に、そしてお客様にピッタリな

門柱をご提案させていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

落葉樹とは?シンボルツリーに落葉樹を植えよう!

植物には、落葉樹(らくようじゅ)と常緑樹(じょうりょくじゅ)があります。

外構工事・庭造りをするうえで、どちらをどのように植栽するかで印象は変わります。

今回は、庭に植えたくなるような落葉樹の魅力をお伝えします。

冬の初め、気温が下がり

寒さを感じるころすべての葉を落とし

休眠期に入り、寒い冬を越える樹木のことを落葉樹といいます。

反対に、常緑樹は、一年中葉をつけている樹木です。

常緑樹にはない落葉樹ならではの魅力がたくさんあり

庭に季節感を演出するのにとても役立ちます。

一般的には落葉樹は薄くて軽やかな葉を持ち、寒さに強いものが多いです。

代表的なものでいうと、「モミジ」「桜」「ハナミズキ」があります。

冬眠する動物がいるように

落葉樹も、冬は活動を辞め、休眠期に入ります。

10月以降、植物としての活動機能が低下します。

気温が低くなってくると葉柄の付け根に「離層」という層を作り始めます。

同時に葉に残った栄養分を幹に取り込んでいく過程で

葉の色素が変化し、黄色や赤色に紅葉していきます。

やがて「離層」が完成して、自然に落葉するのです。

葉をすべて落とすことで樹木内の必要な水分が逃げるのを防ぎ

取り込んだ栄養分を蓄えた状態で、春を待ちます。

落葉樹は冬頃にすべての葉を落とします。

それに対して常緑樹は、古くなった葉を順次落としていきます。

季節に関係なく古くなった葉から落ちるので

年中、定期的に掃除をしなくてはなりません。

つまり落葉樹も常緑樹も掃除は必要で

落葉樹は1度で済み、常緑樹はちょこちょこと掃除をするというイメージですね。

・明るく爽やかな印象を作ることができる

・新緑から紅葉まで葉の表情を楽しめる

・花が美しい樹種が多い

ほかにも、日当たりの良い窓の近くに落葉樹を植えれば

夏は木陰で涼しく、冬は落葉して日が当たるので暖かく過ごせます。

常緑樹に比べて、葉が明るい色のものが多く、さわやかな印象を与えてくれます。

風になびいたり、太陽の光が透ける様子は

家の中から見ているだけで

自然を感じたり、季節を感じたりすることができます。

新緑・開花・結実・紅葉と四季によって表情を変えるので

1年中、様々な表情を楽しむことができます。

落葉樹の特徴と庭木としての魅力、伝わりましたか?

奥村のお勧めの樹種4選🌳

・アオダモ

・ジューンベリー

・モミジ

・ヒメシャラ

詳しい魅力は、

今後お伝えしていきますので

是非ご期待ください!

四季を感じられる落葉樹をぜひ楽しんでみてください。

楽しいが正解👍楽しい外構工事の打合せをしませんか?

新しいお家の計画が進み、さあ、次は外構工事だ!

「でも、打合せてどんな事するん?」

「何を聞いたらいいん?」

「何を伝えたらいいん?」

「そもそも、外構工事って何が出来るん?」

そんな不安は是非、打合せで聞いちゃいましょう!!

とはいえ

初めて会う人に何でも聞くのって難しいですよね😟

良いプラン、良い外構工事を実現するために大切なのは

『どれだけ必要なことを聞けたか?』ではなく

『どれだけ施主様にお話をしていただけたか?』です。

今回は、そのためにライト造園が

打合せで大切にしている事のお話をしたいと思います。

この言葉はライト造園が打合せで一番大切にしている言葉です。

私たちは打合せを楽しんでいただくことで

気軽に何でも相談していただける関係を築き

施主様の生活に寄り添ったプラン・設計を心掛けています。

楽しいこと大好きな人間が揃っているライト造園は

社長と社員の関係もフランクです😊

是非、打合せを楽しみに来てください✨

打合せには、出来るだけ

ご夫婦で参加していただくことをオススメしています。

もちろん、お子さまも大歓迎です!

ご夫婦それぞれのイメージを

合わせて聞かせていただくことで

何を大切にされているかがより分かります。

また、お二人の意見が違っても

一番良い方法をご提案することが出来ます。

ちなみに、大きな声では言えませんが…

山本はご夫婦の意見が割れた場合、奥様に加勢いたします(*‘ω‘ *)

旦那様がいる前では聞けなかった『こんなことしたい!』は

こっそりご相談してくださいね😊

初回の打合せをするとき、施主様の外構工事の知識は様々です。

『どんなことが出来るのかわからない』

『何をしたいか思い付かない』

という施主様もいれば

使用材料から植栽までを選び、図面を描いて持ってきてくださる方も…。

ライト造園では、最新の3D図面システムを使い

平面よりもイメージしやすい立体的なイメージパースで

お庭のイメージ、そして新しい生活のイメージを

思い描いていただくことを大切にしています。

例えば、『物置がほしい』と言われたら…

私たちは『何を収納しますか?どれくらいの量がありますか?』と

質問をさせていただきます。

『何が(モノ)が欲しいか』だけでなく

『何をどうする(目的)ためのものがほしいのか』をお聞きすることで

『この位置ならストックヤードの方が使いやすいですよ』

と、外構工事のプロとして

モノ・目的の両方を満たす、提案をさせていただくことができるのです。

ライト造園のモットーは『打合せは楽しく!』です。

打合せから工事完了までワクワクする様な、

楽しい時間を施主様と共有したいと思っています。

まずはお気軽にお問い合わせください😊

天然芝と人工芝の違い メリット・デメリットは?

お庭でくつろげるように、芝生をひきたいけど

天然芝と人工芝どっちがいいのだろう…。

今回は、そんな疑問を解消できるよう徹底比較しました。

○天然芝の魅力

・ふかふかとした感触

・自然と調和し四季を感じられる

・お手入れをしてあげることで愛着が沸く

・安価に施工できる

○人工芝の魅力

・一年中、青々として見た目が変わらない

・水はけや日当たりを気にせず設置できる

・水やり芝刈りの手間がかからない

●天然芝のデメリット

・水やり、芝刈りの手入れが必要

・冬は枯れてしまう

・雑草が生える

●人工芝のデメリット

・初期費用が嵩む

・経年劣化により葉が取れたり倒れたりする

・熱を吸収しやすいため真夏は熱くなりやすい

・BBQなどの火種が落ちると溶ける

○天然芝はこんな方にオススメ

✓ナチュラル感にこだわりたい

✓お手入れを楽しみたい

✓初期費用を抑えたい

○人工芝はこんな方にオススメ

✓お手入れの時間が取れない

✓環境を気にせず設置したい

✓1年を通して芝生を楽しみたい

芝生をひくことで

お子様やペットも走り回ることが出来るので

おうち時間の楽しみが広がりますよ。

天然芝も人工芝もそれぞれに魅力があるので、

ライフスタイルに合わせて

選んで頂くことが大切です。

外構工事でカーポートを設置する際のポイント3選

今回は、『カーポートを設置する際に気を付けたいこと3選』

と題して、カーポートの設置に失敗しないために

気を付けるべきことをいくつか紹介します。

これから、カーポートの設置を検討するという方は必見です。

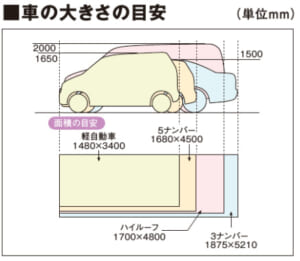

車の車種や台数、停め方によって必要なスペースは変わります。

また、毎日停めるのか、お客様用のスペースなのかによっても変わります。

車を停めた状態で、ドアを安全に開くことができるか

人が周りを歩くことが出来るかを確かめる必要があります。

十分なスペースを確保しないと

毎日の車の出し入れにストレスを感じてしまうだけでなく

お車や建物等を傷付けてしまう可能性があるため

余裕をみて広めに計画することが重要です。

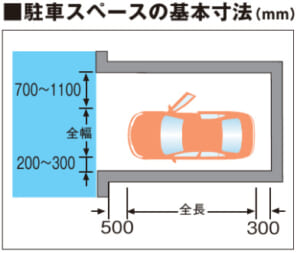

カーポートの柱の位置にも注意が必要です。

停めやすさを考慮せずに設置してしまうと

駐車の際に車をぶつけてしまう危険性があります。

特に運転が得意ではないという方は

余裕をみて配置することが重要です。

あまりスペースに余裕がなく、心配な場合には

後方の2本の柱で支持するタイプがおすすめです。

こちらは前方に柱が無いため

車の出し入れがしやすくなります。

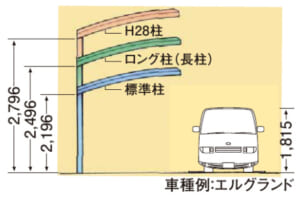

つぎに気を付けたいことは、屋根の高さです。

一般的に多く使われているコンクリートの駐車場は

地面に水たまりができないよう

表面に勾配が付けられます。

そのため、地面から屋根までの距離が

一定ではなくなる場合があり

奥行きが上り勾配であれば

奥側で天井が低くなり車が入らない

ということがあり得るのです。

こうならないために

今の車の高さを考慮することはもちろんのこと

将来買い替える可能性のある車の高さまで想定し

ロングタイプの柱を使うなど

余裕を持った高さで設置することが重要です。

カーポートを設置するときに気を付けるべきポイントをご紹介しました。

せっかく設置したのに…、と後悔することが無いように

前もってしっかりと計画することが必要です。