Archives BLOG

夏のお家時間を快適に サンシェードで熱中症対策&省エネ

連日30度超えの日が

まだまだ続いていますね😖

クーラーのついた部屋で過ごしていても

日差しが差し込んで暑い…

なんてことはありませんか?

夏場、室内に入ってくる熱の

約70%は窓から入ってきます。

窓ガラスのみの場合、

太陽の熱は20%しかカットされず、

部屋へダイレクトに日差しが入ってきてしまいます。

また、室内にカーテンを設置した場合でも

太陽の熱は45%カット。

では、もっと効率よく太陽の熱を

カットするにはどうすればいいのか…

そんな時におススメなのが

オーニングやシェードです。

各エクステリアメーカーから

オリジナル商品が揃う中、

私がおススメなのが、

LIXILのスタイルシェードです。

スタイルシェードは

太陽の熱を83%カットするため

室内の温度上昇をしっかり抑えられるので

電気代節約に最適です。

しかも紫外線は最大99%カット!!

今年の4月には新色が発売になり、

見た目もとってもおしゃれなんです。

なんといっても

一番のおススメのポイントが

穴をあけずに取付が可能な

仕様が出来たこと!

穴をあけずに取付が可能になったことで

賃貸のお家でも

取付が出来るんです☺

単体サッシはもちろん、

シャッターボックスがついている窓でも

取付は可能ですよ。

(※サッシの形状によっては

取付できない場合があります)

降ろしたシェードの固定方法も

サッシにフックを取り付ける方法や

手すりに固定するタイプ、

ウッドデッキがあるお家は

デッキ固定タイプもあるので

取り付ける窓廻りの環境や

使い勝手によって選択可能です。

もう一つのおすすめポイントは

目隠し機能です。

スタイルシェードなら

外の光は入れながら

外からの視線はカットできます。

カーテンを開けたくない1階の窓なんかには

とってもいいですよね。

必要のないときは収納ボックスに

シュルシュルっと納まるので

邪魔にならず、

必要な窓にだけ設置できるのも

コスパ高ですよね☺

外構工事で目隠しをする場合、

地面から、目隠しが必要な高さまでを

カバーするため、

思った以上のコストがかかったり、

圧迫感が出たり、

足元を固定することで

通路が狭くなったりという事が

あるのですが、

窓に取り付けるシェードなら

こんな心配はいりませんよね。

取付工事も半日あれば十分です。

新築のお家を検討されている方、

外構工事で目隠しを検討されている方、

また、お家に日除けが

欲しいなぁと感じている方、

オーニングやシェードを

候補に入れてみてはいかがでしょうか?

切り込み隊長・正木の ある日のお仕事風景 ~外構リフォーム工事で 古くなった郵便ポストを交換する~

古くなった郵便ポストを交換したい、

受取り荷物に合わせて

もっと大きなサイズのポストにしたいなど、

お悩みの方も多いのではないでしょうか?

今回は、門塀に埋め込みで設置された郵便ポストの

交換工事をご紹介します。

まずは既存のポストが

どのように設置されているか、

確認をしていきます。

門塀が何でできているか、

電気関係の配管がないかなど

確認をしていきます。

今回はブロック下地の

塗門塀に埋め込み型のポストが

設置されており、

インターホンや照明も

近くにないため、

問題なく交換が出来そうです。

よく問題になるのが、

インターホン・門灯の配線が

近くにあり、ポストの大きさが

変更できないケースです。

現状の確認が済んだので、

古いポストを撤去します。

新しく設置するポストよりも

少し小さめに塀を壊していきます。

門塀自体のリフォームが済んでいるため、

周りを傷つけたり、

ひび割れが出来ないよう、

この作業が一番、大事で

注意しなければいけない作業でした。

次は新設するポストよりも

少し大きめに塀を壊し、

門塀カットは完了です。

新設ポストを仮置きして、

隙間を調整していきます。

調整が済んだら

ポストと塀を固定します。

ポストと塀の隙間をモルタルで埋め、

再度固定して完了です。

隙間の色が気になる場合は、

同系色のコーキングやペンキ塗装などで

補修することもできます。

今回は切り込み隊長・正木の

ある一日のお仕事風景として

リフォーム工事をご紹介しました。

ポスト以外にも最近お問合せが多いのが

宅配ボックスです。

門塀に取り付ける場合は

塀の状態や構造など、

確認が必要になります。

また、リフォームにおススメな

宅配ボックスもあるので、

外構リフォーム工事、

宅配ボックス設置などをお考えの方は

是非、ライト造園に

お気軽にお問合せください。

ライト造園考、 人工植物「フェイクグリーン」は 造園屋がお勧めしていいの?

今回は、

人工植物・フェイクグリーン・

造花についてお話を

させていただきます。

私は長い間、

造園屋がフェイクグリーンを扱うのは

アウトだと思っていました。

また、今も基本的には

生き物としての植物が

本来だと考えています。

しかし、植物が

絶対に生きていけない環境や、

手入れが行き届かない

状況だったとしても、

癒しのシンボルとして

植物を求めるお客様の気持ちは、

造園屋として尊重しなくてはいけない!

と、思うようになりました。

このような気持ちになったきっかけは、

姫路市の某施設の壁面緑化計画です。

設計段階では、

つる植物を植えて壁面を垂直登攀させ、

300㎡の壁面緑化を

実現しようという計画でした。

建築を担当されるゼネコンから、

事業主や建物オーナー、

設計事務所への

プレゼンを依頼されたのです。

壁面緑化の構造や

工法を具体的に考え、

工事に掛かる費用を

提示するところまで

プレゼンは順調に進んだのですが…

建築後の年間の植栽管理について、

緑化壁面の美観を維持していくために

「点検と手入れをしっかりと

行う必要がある」ことと、

「そのため年間の人件費・

材料費を30~50万円見込むべき」

ということを説明させていただくと

建物オーナーからの

ストップがかかってしまいました。

「どうして?」と思いましたが、

オーナー様曰く、

「毎年30~50万円費用が

発生するとしたら、

収支が合わないので、

計画が端から成立しない」とのこと。

その結果、つる植物を植栽する方法は

取り止めになり、

人工植物(フェイクグリーン)を使い、

壁面緑化することが決定されました。

腹立たしさをも感じた私は、

「ニセモノなんて植栽じゃない」

「そんなの造園屋の仕事じゃない」

と、はじめは思いました。

しかし、

生き物としての植物を、

壁面装飾として取り入れた場合の

将来の費用負担や、作業負担、

枯れたり、美観を維持出来なくなる

リスクを考慮すると

安易に壁面緑化を導入せず、

たとえ、初期投資が高くなっても

後の負担を減らしつつ、

生き物を枯らしてしまう

リスクを回避できる

オーナー様の判断は正しいと

考えるようになりました。

そして、この施設では

フェイクグリーンを利用した

外壁面の緑化装飾をすることに決まり、

次に問題となったのは、

その使用材料と

メーカー選定についてでした。

一番重要視したのは、

耐用年数です。

屋外に取付をするため、

紫外線による劣化が心配されました。

様々なメーカーを調査していくうちに

気が付いたのですが、

ほとんどのメーカーが

屋外使用を推奨せず、

屋外使用した場合の耐用年数を、

調査・実験していないという

事実でした。

多くのフェイクグリーン装飾資材は、

その多くが外国製(中国製が多い)で

資材としての耐久性実証や

データ公開が不十分な印象が強く、

日本のメーカーは

(メーカーというより商社?)

それらのフェイクグリーン商品を

輸入販売しているだけで、

屋外(耐紫外線)耐用年数については

データ公開もしていないところが多いと

わかりました。

そこで、

今回の物件で採用されたのは、

「ビスタフォリア」という

人工壁面緑化パネルです。

造花部分はポリエチレン製ですが

UVカット加工されており、

紫外線耐久性が高く、

屋外使用可能としている資材です。

もちろん、

屋外施工された実績があり、

施工後1年以上経過した実物を

この目で確認してみました。

目視では劣化は感じない状態で、

比較のために持参した

新品のビスタフォリアと並べると

少々の変色と手触りの変化が

感じられる程度でした。

ここまでやって、

ようやく安心と理解を得て、

採用に至りました。

はじめて使用する資材については、

どうしても心配しすぎてしまいます。

しかし、お客様や

施設を利用される方のことを考えながら、

仕事を進めていくのは、

造園屋・仕事人として

充実した気分になります。

私たちライト造園では、

フェイクグリーンをはじめ、

普段は取り扱わない商品であっても、

お客様にふさわしいものか

きちんと調べて、

積極的にご提案することが出来ます。

家の外廻り、お庭、

建物の外構についてのことなら、

なんでもご相談ください。

~地下支柱で安全に美しい植栽を~

地下支柱って何?

と感じる方は多いと思います。

地下支柱は地中で樹木を支え、

倒木防止対策として

町中の花壇や、

街路地などに使われることがあり、

普段の生活では

見ることのないものです。

実はお家の近くの公園にも

使われているかもしれません。

今回、某こども園で

根鉢を安全に支える技術と

樹木を生育させる技術、

景観性の良さを備えた

地下支柱を使用することになり、

施工をしてきました。

そんな、陰ながら樹木を支え、

景観を良くしてくれる地下支柱の

特徴と、施工風景を

お伝えしていきます。

今回植栽する植物の

根鉢は小さいため、

Sサイズの地下支柱を使います。

地下支柱のサイズに合わせ、

φ750程度の大きさで

深さ35センチほど掘りました。

しっかり土壌改良されていたため

ハツリ機を使って

掘っていきました。

かなり重労働でした。

ピッタリ入りました。

地下支柱が入れば

横打式スライドアンカーを

ハンマーでしっかり

打ち込んでいきます。

次に、地下支柱が

少し埋まる程度、埋め戻します。

ここで植物を地下支柱に

固定していきます。

この時、根鉢や植物の根の

損傷や、ベルトによる首絞めに

注意し設置します。

ここからは通常の植栽と

同じです。

少しつつきながら

埋め戻していきます。

水極めをするために

水鉢を作ります。

最後に水極めをし、

地下支柱の器具が

隠れるよう埋め戻し、

整地すれば完了です。

地下支柱を入れたため、

地上部は自然体のまま

植栽することができました。

樹木は養分や水分を

吸収するために根を出します。

中でも特に細かい根は

その吸収量が多く、

樹木の活着に

大きな影響があり、

活着させるために

発根を阻害してはいけません。

そういった面でも

地下支柱はとても役立ちます。

どのカーポートにする? ~我が家にぴったりな カーポートを選ぼう~

敷地の形や建物の配置で、

駐車スペースはあるけど

どんなカーポートを

どう設置すればいいか

お悩みの方も

多いのではないでしょうか?

今回は最近、実際に

工事をさせていただいた物件の

カーポートのお話を

させていただきます。

現場は分譲地の一番奥の土地です。

進入路は広く、

出入りもしやすい、

駐車スペースも広いお家でした。

ご夫婦がそれぞれ車を所持しており、

普段は奥に横並びで

2台を駐車したいと

相談がありました。

最初の提案は、

お客様の要望として

普及型の2台用カーポートで

コストを抑えた提案を

させていただきました。

このタイプのカーポートは

柱が4本あり、

片方の柱2本が

玄関近くにくること、

また、玄関ドアを開けたときに

カーポートの屋根が

視界に入るため、

お客様に別のカーポートを

提案させていただきました。

次の案として、

片側だけに柱があるタイプの

カーポートを

提案させていただきました。

コストは前案よりも

高くなってしまうのですが、

玄関前に柱がなくなり、

『スッキリしていい』とのことで、

このカーポートに決定しました。

採用したカーポートは、

三協アルミのダブルフェースです。

今回のカーポートのサイズは

横(持出方向)に5m38cm、

奥に5m10cmです。

柱の基礎を大きくして固定した後、

屋根を組んでいきます。

最後に土間コンクリートを打ち、

完成です。

カーポートは

今回ご紹介させていただいた

商品の他にも

メーカー・サイズ・

色・形状・屋根材など

多種多様です。

駐車スペースでお悩みの方、

我が家にぴったりなカーポートを

見つけたいという方は

是非、お気軽に

ライト造園にご相談ください。

インターロッキングで、 明るい庭づくりを

インターロッキングで

コンクリートや

砂利などにはない

温かみのある舗装を

してみませんか?

正式には、

インターロッキングブロックと呼ばれ、

レンガに似たものから、

四方がギザギザしているもの、

正方形のものなど形・色は様々で

貼り方や色のパターンによって

表情を変えることができます。

そんなインターロッキングブロックの

特徴や施工風景を

紹介していきます。

インターロッキングは、

コンクリートブロックとも呼ばれ、

素材がコンクリートで

できているので

通常のレンガに比べて

かなり丈夫で、

仕上がりが均一になります。

表面がザラザラしているので

滑りにくく、

透水性が高いため、

雨上がりの水はけが抜群です。

インターロッキングブロックは

日の照り返しが少なく、

舗装の表面温度が

コンクリート舗装に比べて

高くなりにくいので、

暑い夏でも快適に

過ごすことができます。

まずは整地から始めていきます。

下地の強度を強くするため、

クラッシャーランという

粒が不揃いで転圧をすれば

締まる砂利を敷きます。

整地ができたら

しっかりと転圧していきます。

ここでしっかり

転圧することが大切です。

インターロッキングは

基本的にセメントを使わずに

舗装をするので、

この下地作業が1番

大切といえます。

今回、芝生との見切りが

なかったため縁石を設置し、

インターロッキングと

芝生が干渉しないようにしました。

写真の左側が

インターロッキング、

右が芝生になります。

整地がしっかりできたら、

透水シート(ペイブシート)を

全体に敷いてから

サンドクッションなる砂を

3㎝ほど敷き均していきます。

ブロックを上に敷くために

しっかり平らに均していきます。

インターロッキングの特徴として

水はけのよさを挙げましたが、

ブロック自体の浸透・排水性と

ブロック同士の

隙から抜けた水を

この砂が吸収することで

舗装面の排水性を

保つことができます。

これがタイルや

コンクリートなどと違う

インターロッキングの

特徴と言えます。

ここでようやくブロックの出番です。

敷き均した砂の上に

バランスよく並べていきます。

ブロック自体に

排水性ありますが、

少し表面排水の勾配を

取りました。

ブロック同士の隙間が

均一になるよう

専用の棒を使って

隙を詰めていきます。

端の部分は

専用の機械を使って

ブロックを切っていきます。

(グラインダー等でも切れますが、

今回は数が多いので

専用のものを使います。)

ブロックを敷き終えたら、

珪砂と呼ばれる目の細かい砂を

ブロックの隙間に

入れ込んでいきます。

(思ったより入っていきます。)

ある程度目砂を入れたら

舗装面全体を

転圧していきます。

転圧後追加で

目砂を入れていきます。

今回は手すりや東屋の柱などがあり

切りものが多かったのですが、

とてもきれいに仕上がりました。

ブロックの色は

6:3:1で3色使って

舗装しました。

とても色合いがよく、

明るい印象になり、

施主様にも気にいっていただけて、

他の場所の施工も

頼んでいただきました。

某養護施設での施工でしたが、

歩行器や車いすでも通ることができて、

お年寄りの方も安心して歩ける

アプローチが完成しました。

ここまでインターロッキングの

特徴について紹介してきましたが、

いかがだったでしょうか。

インターロッキングブロックの

メリットを最大限生かして、

おしゃれな雰囲気や

快適な暮らしを手に入れてください。

ライト造園流、 屋内での観葉植物管理!

前回の屋外の植栽への水やりに続き、

屋内の観葉植物の管理について

お話をさせてもらいます。

「屋内で植物を育てるのは、

とっても難しい」

と、感じることが多いです。

観葉植物が枯れたり、

思ったように成長せず、

徒長して樹形が

おかしくなったりすると、

ヘコんでしまいます。

きちんと調査したことは無いですが、

どうも屋外で育てている植物よりも

屋内で育てる植物の方が、

不調になることが多い。

屋内は・・・、

病原菌や害虫が

やって来る可能性が低く、

暑さ寒さが厳しくない。

なので、不調になるリスクは

小さいハズなのに

なぜでしょう?

これまでの自分の経験から言うと、

屋内の植物が枯れる原因は、

①水切れ

②水の与えすぎ

③日照の過不足

④カビや病害虫の発生

⑤高温・低温

⑥通気の過不足

の、6項目のどれかに

当てはまることがほとんどです。

そして、枯れた原因が一つではなく、

2つ以上の原因が重複していることが多く、

それぞれの原因が関連しあっています。

例えば、

植物が日照不足の状態になると、

植物はあまり光合成しません。

すると植物は消費する水が減り、

鉢内が過湿状態となりやすく、

カビ・病害虫を

誘発しやすくなります。

同時に植物の方では、

体力と免疫力が低下し、

気温変化や病害虫に対して

抵抗力が無くなります。

屋外では概ね日照条件が良く、

雨・露・風・土壌が、

自然に植物を育みます。

屋内で植物を育てる場合は、

人にとって都合の良い、

植物にとって都合の悪い

環境に置かれます。

自然の仕組みから離れ、

人の手に100%委ねられた

状態ですね。

責任重大です。

でも、

自分自身が育てている植物が、

元気に成長していると、

それだけで充実した

気持ちになりますし、

生活空間や仕事場で

キレイなグリーンに囲まれたら

気分が良くなるし、

運気まで上がるような気がします。

縁あって自分の手元に届いた

観葉植物は、

精一杯お世話してあげましょう!

第一に水やりですが、

ライト造園では水やりを

出来るだけ最低限にして

乾かし気味を心掛けています。

植物にとって大切な水ですが、

外の環境に比べて、

屋内では光合成が活発でない分、

必要とする水量が少ないのです。

鉢の中を乾かし気味というか、

乾いた時間を作ってやる。

「葉っぱが水を欲しがっている頃合い」

を見て、たっぷりと水やりをする。

よく言われる鉢底穴から水が流れるまで。

そして、

受け皿に流れ出た水は、

必ず捨てること。

鉢底穴は、

排水のため

鉢の中に新鮮な空気を取り込むため

の2つの役割があります。

鉢底穴が溜り水でふさがると、

土が過湿状態になるだけでなく、

土壌内の空気が循環しなくなり、

病気の原因になる

悪玉菌が繁殖します。

「葉っぱが水を欲しがっている頃合い」

と言いましたが、

このタイミングを把握するのが

水やりのコツで、

最適な土壌の乾き具合や、

水分がほとんど抜けてから、

水やりをする最適なタイミングが、

樹種や季節や光の当たり方で

違ってきます。

頃合い・タイミング・コツは、

植物別にそれぞれの性質を調べたり、

植木屋さんや詳しい人に

聞いたりしながら、

トライアンドエラーで経験して、

身に付けてください。

そのために重要なのは、

毎日、植物を見て、

葉っぱの色や張りツヤの

変化を観察すること。

葉っぱを指で触ったり、

鉢の土を少し掘って

湿度を確認すること。

水やりは必要以上にしては

ダメになりますが、

愛情は必要以上に与えて

枯れることはありません。

いつも気に掛けてやっている植物は、

枯れる前に必ず不調を

お知らせしてくれます。

植物は自ら生きようと

しますので、

人は手助けをするだけです。

時に枯れてしまうこともあります。

その時はなぜ枯れたのかを追求し、

次にその反省を

生かせば良いと思います。

第二に日照不足の件です。

一般に流通している観葉植物は、

温帯~亜熱帯に自生する、

日陰~半日陰向きの植物が

多いです。

これは、

室内の温度や光の量が、

これらの環境に近いためです。

とは言え、

観葉植物が置かれる屋内では、

ほぼ光量不足となります。

光は植物にとって

食べ物であり栄養です。

生き物は栄養が不足すると、

成長できないばかりでなく、

病気になったり、

抵抗力が無くなったり、

時には飢餓状態となります。

植物の栄養は、

肥料で補えると言う人もいます。

私が思うには、

肥料とは植物にとって、

サプリメントや

栄養ドリンクか点滴で、

一時的に元気を取り戻したり、

栄養補助したり、

成長や結実を促すために、

たいへん有効です。

でも、植物本来の成長や

健康のため必要なのは、

日照であり、

土壌に含まれるミネラルです。

では、

屋内での日照不足の補い方を

どうするか?

まずは、置き場所の工夫です。

より多くの光量が必要な植物は、

窓際に寄せる。

また、日当たりの良い特等席を、

ローテーションで鉢を移動する。

次に、日光浴です。

暑すぎない、寒すぎない時間に、

鉢を屋外に出して日光浴させます。

ただし、

直射日光に弱い植物もいます。

気を付けてください。

普段は屋内にいるか

弱い感じの植物なので、

直射日光は避けて、

屋外の明るい日陰で

十分です。

特に大型の観葉植物で鉢が重く、

移動が困難な

植物の場合の対応です。

置く場所は、

窓からの光を受ける場所や、

照明器具の光の強い場所を

優先すること。

それでも光量が不足するので、

ライト造園では

植栽用のLEDライトを

設置しています。

最近ではネット通販で、

気軽に植栽用LEDライトが

入手できます。

出来ればON-OFFタイマーも

付けて一定時間の

照射にしてください。

よく相談をうけるのが、

会社などの事務所に置かれている

観葉植物の不調で、

年末年始・ゴールデンウィーク・

夏季休暇などの

長期休暇明けのタイミングです。

ここまで読んでいただいた方には

お分かりかと思いますが、

休業中の光量不足が主な原因で、

合わせて高温・低温・

通気不足によると

判断されることが多いです。

ご家庭でも旅行などで長期間、

不在となる時は

お気を付けください。

ライト造園では、

夏季はエアコンを

設定29℃にして

常時運転させていますし、

換気扇を運転させて

空気が流れるようにしています。

ご参考に。

いろんな話をしましたが、

観葉植物に限らず、

日々の植物の様子を

観察し愛でることに、

やりすぎはありません。

それでも、

なぜか植物が不調になる場合が

あります。

そのような時は、

ぜひ地域の

信頼できる造園業者や

植木屋さんに相談してください。

(お近くの方は、

ぜひライト造園にご相談ください)

お庭もお手入れが大事! 定期的なメンテナンスで きれいなお庭を楽しみましょう♪①

念願のマイホームに住んで1年!

思い通りの外構になったけど、

最近ちょっと汚れが

気になってきた…(´・ω・`)

お手入れが必要なのはわかっているけど、

どうやったらいいのかわからない(T_T)

という方、今回は気になるエクステリアの

お手入れ方法のお話をさせていただきます☺

お家の顔部分になる門柱の中で、

塗り門柱は色とパターンがとても多く、

オリジナルの門柱になって

素敵なんですよね(^^)

私も塗り門柱が大好きで、

職人さんが模様を作っていく作業は

一日中でも見ていられます。

だけどしばらく経って気になるのは、

黒い筋状の汚れ。

これは門柱に着いた汚れが

雨で流れてできる汚れなんです。

特に埋め込みポストの縁は、

ポストの上部に溜まった汚れが

ポストを伝って流れるので

よく目立つんです。

また、パターンによっても、

凹凸が大きいパターンだと

汚れが溜まりやすくなります。

せっかくの我が家だけのオリジナル門柱、

是非キレイに保っていただくには

定期的なお手入れをしていただきたい!!

基本的には定期的な洗浄です。

『汚れを見つけたら手洗いで水洗い』が一番。

汚れが酷い場合には

薄めた中性洗剤で軽く擦り洗いをし、

必ず洗剤が残らないように拭き取ってください。

使用するブラシは柔らかい素材の

物を使用してください。

ここで注意して欲しいのは、

高圧洗浄機は使用しないで欲しいという事。

パターンの凹凸が剥がれてしまったり、

吸水してしまう事があるからです。

お家の顔部分の門柱の中でスター的存在の表札。

一番目立つ部分だからこそ、

メンテナンスが必要です。

表札といってもたくさんの素材の商品があり、

お手入れ方法も様々です。

その中でも多い、ステンレス製とガラス製の

表札のお手入れ方法をご紹介します。

まずステンレスですが、

『錆びない』というイメージが強いのですが、

絶対に錆びないというわけではなく、

錆びにくい素材なんです。

特に海や工場が近くにあるお家では

注意が必要です。

軽い汚れはホコリを取り除き、

水で濡らした柔らかい布で優しく拭いた後、

から拭きをしてください。

汚れが酷い場合は、

薄めた中性洗剤を使って拭き、

洗剤が残らないようにしっかりと

水洗いとから拭きを行ってください。

ガラス製の表札は透明なので

雨の跡も目立ちます。

軽い汚れは柔らかい布で優しく拭き、

汚れが酷い場合は、

ガラスクリーナーを使用してください。

カーポートで汚れやすいのは屋根部分です。

一般的なカーポートは

屋根がクリアなポリカーボネート製ですが、

高い位置にあるため、

定期的に掃除をされる方は

すごく少ないと思います😢

そのため、カーポートをオススメする時点で、

少しでも汚れが目立ちにくい、

マットな材質のポリカを

ご提案させていただいています。

それでもやはり汚れによる劣化には

お手入れが必要なんです。

屋根部分のポリカは、

少々の汚れは水をかけるだけで落とせます。

鳥のフンや木の実の跡などは

洗車用の柔らかいスポンジやブラシで

優しく擦ってください。

カーポート掃除用の長い柄の

スポンジやブラシも販売されています☺

雨水が流れる雨樋の中には

落ち葉が溜まりやすいので取り除いて、

小さめのブラシで洗浄してください。

高い位置なのでケガには充分注意して、

屋根の上にはぜっっっったいに

乗らないでください!

人間の体重には耐えられません。

もう一つ、とっても大事な事は

お隣のお家に汚れた水や洗剤が

飛び散らないように注意してください。

予め、お知らせをしておくのがいいと思います☺

まだまだお伝えしたい

お手入れがたくさん…(@_@)

続きは次回の山本ブログで

第2弾のお手入れ方法をご紹介したいと

思います(・ω・)マッテテネー♪

お庭もお家と一緒で

定期的なメンテナンスやお手入れが必要です。

コロナ渦の今こそ、

ご家族で楽しみながら

お手入れをしてみてはいかがですか?

あのアニメのお家の外構工事はいくら?~有名アニメに出てくる家の外構を見積してみた~

休日の夕方、暇つぶしのお供、

お絵描きロジックを解きながら

クレヨンしんちゃんを見てたんです。

で、ふと、

『しんちゃん家って外構、

いくらぐらいかかってるんやろ?』

という下世話な疑問が…。

気になったんやったら

見積りしてみよう!

という事で、今回は

クレヨンしんちゃんのお家

【野原家】の外構にかかっている

金額を考えてみようと思います。

そんな感じで見積りを

決意したわけですが、

実際の物件と違い、

図面がない…

という事で、

アニメのお家シーンから

敷地内の配置とお家の形を

確認して再現。

それがこちらです。

なんか見覚えがある…

確かに野原家や( *´艸`)!!

よし、ベースが出来たから

見積りに行きますよー( `―´)ノ

さあ、本題の見積りですよ( -`д-´)キリッ

【野原家】の主な外構の

内容はこんな感じです。

・道路境界2面 左官塗塀

(他2面は隣地の塀とする)

・1台用カーポート

・伸縮門扉

・レンガ積門袖

・両開き門扉

・駐車スペース・アプローチは

土間コンクリート

・濡れ縁 2か所

・庭スペース 芝生

・バックヤード部分 砂利敷き

・レンガ花壇

・目隠し生垣+植栽

いわゆる

『用事のない人は敷地内に入れない』

というクローズの外構ですね。

とはいえ、しんちゃんの家はいつも

門扉が開きっぱなしですが…(笑)

後はそれぞれの面積や

エクステリア商品のサイズを拾い出して、

ひたすら金額を計算していきます。

アニメの世界なので

現実では存在しない商品や、

完全に特注品になる商品は

出来るだけ既製品で近い商品を

探して見積りをしていきます。

(・ω・)カタカタカタカタ…

はい、出ました!

【野原家】の外構金額はズバリ…

313万円(消費税込)

(・ω・)パンパカパーン

いかがでしょうか?

この金額を聞いて

高いと感じるでしょうか?

安いと感じるでしょうか?

山本の印象としては、

『いがいとお金かけてたんやなー』

って感じです。

とはいえ、

まだまだクローズな外構が

主流な時代のアニメということもあるので、

これから外構工事を検討されるお客様の中には

高いと感じた方も多いかもしれません。

現代版のクレヨンしんちゃんがあったら、

きっとお家はオープンな外構で、

庭スペースも

もっと狭いかもしれませんね。

駐車スペースも2台用とかに

なってる気がします。

ということで、

今回は山本のほぼ

お遊びブログに

お付き合いいただきました。

クレヨンしんちゃんの大ファンで、

お家もお庭もそっくり同じにしたい方、

外構はおおよそこの金額で出来ます(笑)

でも、必ず、施工の際には

図面を持ってきちんと

見積りをしてもらってくださいね☺

おまけ

見積りには関係ないのですが、

シロのお家もありますよ、ちゃんと。

シロっぽい犬がいなかったので、

山本の好きな秋田犬で代用。

なんか…シロ感ゼロやなぁ…。

外構工事でおしゃれな庭をつくろう~固まる真砂土舗装編~

今回はお庭を自然な風合いを保ちつつ、

きれいにしたい!とお考えの方必見👍

和洋どちらのデザインにも合う

固まる真砂土舗装をご紹介します。

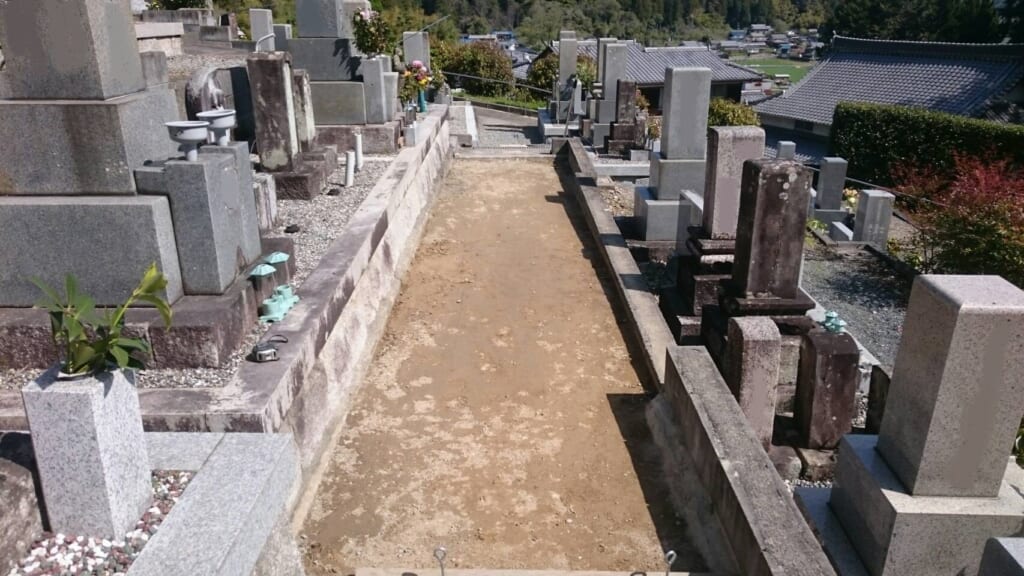

今回はお墓前の通路を工事しました。

なかなか手入れの届かないところなので

雑草が生えないように

固まる真砂土舗装をします。

現状の土を撤去し、

クラッシャラン(砕石)を敷き、

転圧します。

この時にしっかりと転圧しておかないと、

雨がしみ込んだ時に

地盤が緩み、陥没やひび割れの

原因になるので

重要な作業の一つです。

真砂土舗装材をある程度

敷き均したら、

ローラーで転圧しながら

コテ等で不陸整正をし、

表面を仕上げていきます。

ここでもしっかりと

ローラーで転圧、

コテ押さえをしておかないと

ひび割れや剥がれの

原因になります。

表面が仕上がったら

散水を行います。

この時、シャワーノズルの

霧モードにして、

表面に水が浮かない程度に

柔らかく散水し、

水が引いたのを確認したら、

ローラーで転圧をし、

最後にもう一度、

柔らかく散水をします。

3日程度養生をし、

よく乾かしたら完成です!

今回ご紹介した

固まる真砂土舗装は

透水性があり、

表面に溜まった水は

下層の土や砂にゆっくりと

浸み込んで

水たまりが出来にくいので、

排水用の水路や

桝などがない所などの

施工におススメです。

また、雑草の発生も無くなりので

建物廻りの通り道や

お庭の一部の舗装材として

いかがですか?

ご検討中の方は是非、

お気軽にライト造園に

ご相談ください。